Desde la cuna, la tierra te moldea, con un idioma, un ritmo, una marea. No es un decreto, es el aire que respiras, la forma en que caminas, la manera en que miras. Naces en un barrio, entre ciertas paredes, y creces en las normas que tejen sus redes. Si tu pan es de maíz o tu arroz es sagrado, eso ya marca un rumbo que parece sellado. La costumbre es un ancla, una dulce prisión, que te da identidad, pero roba la visión.

El vecino come especias, viste distinto el traje, y aunque son dos latidos, les divide el paisaje. Tu dios te habla en un templo de madera y cristal, El suyo bajo un cielo de luna oriental. Y el cuento se complica cuando la fe se vuelve ley, cuando el rezo se arma como un golpe de rey. Se confunden las normas con la moralidad, y lo que era distinto, se vuelve una rivalidad. Ya no ves a una persona, ves un simple disfraz, una amenaza al orden, un veneno a tu paz.

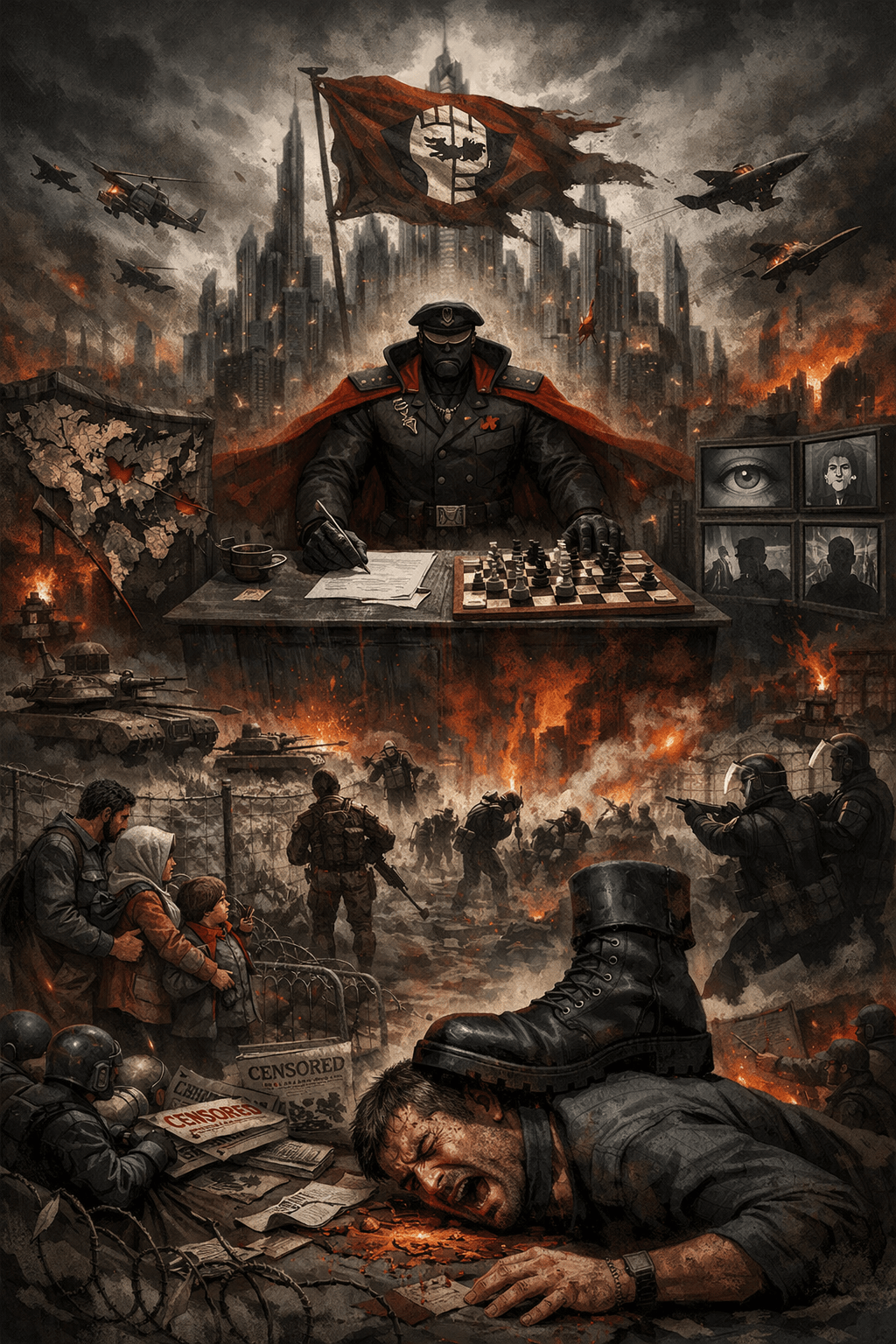

Así es como las ideas, forjadas en el hogar, se vuelven barricadas que nos impiden hablar. La historia se repite, el mismo viejo error, alimentando el odio con ciego fervor. El político de turno, con su voz de serpiente, usa tu bandera para odiar al de al frente. Te dice: «Tu camino es el único real«, y firma con tu sangre un conflicto brutal. Te cierras en tu tribu, te pones la coraza, olvidando que al final, la sangre se traza en el mismo color, bajo cualquier frontera, la misma humanidad que siempre se espera.

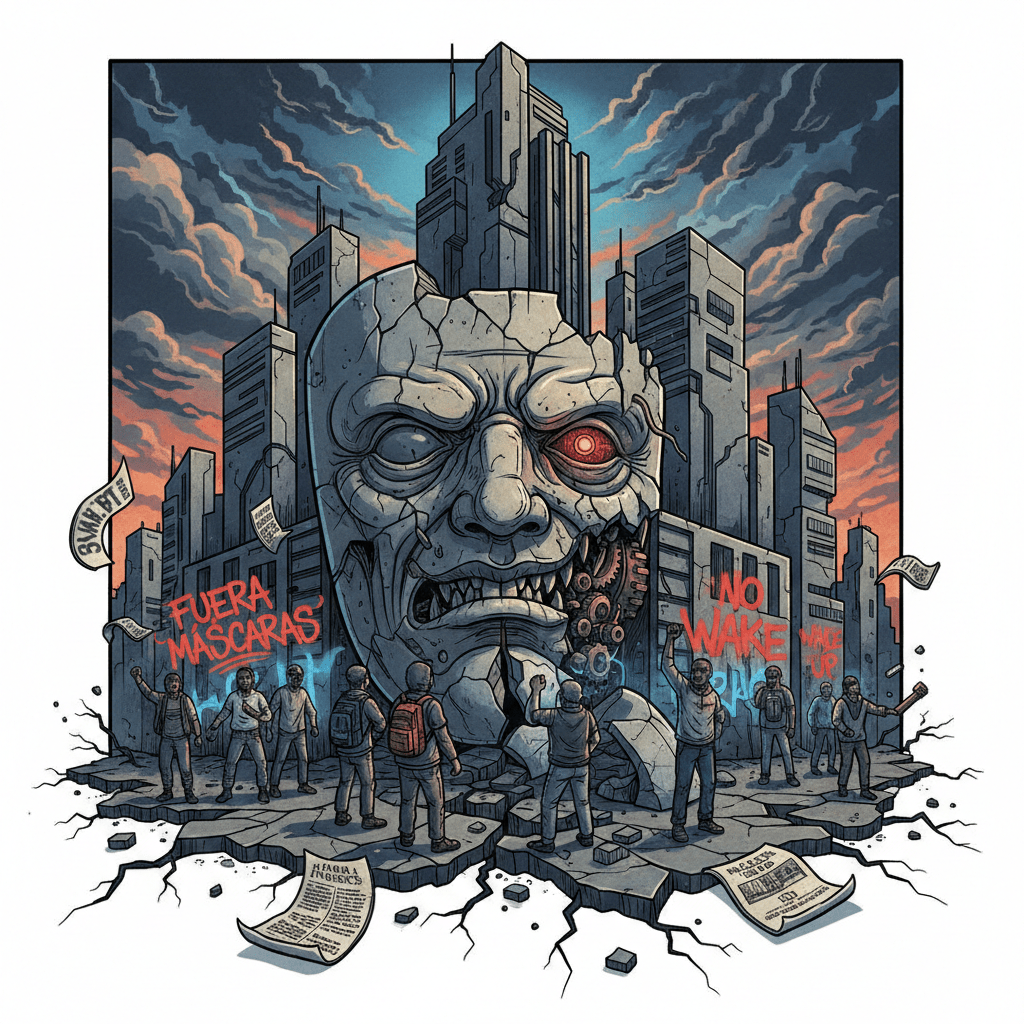

El odio no es natural, es una lección aprendida, una semilla sembrada en un alma herida. Y la cultura, que debió ser un puente para cruzar, se vuelve el alto muro que nos obliga a odiar. Rompe el espejo, amigo, mira al otro sin el velo, reconoce en su historia un fragmento de tu cielo. Porque detrás del rito, el color y la canción, solo queda el miedo, la misma confusión. Y la única costumbre que nos puede salvar, es la simple manía de querer escuchar.

Deja un comentario